消防法(危険物)の解説

このページは、消防法で定める危険物(燃料等)の法令に関する概要解説です。

危険物は、産業及び生活に欠かせない重要なエネルギー源であり、これを安全に利用するための知識と経験の集大成が消防関連法の各所に定められています。

法遵守のためだけではなく、安全に利用するための参考資料又は危険物取扱者試験(法令)の学習にご利用ください。

目次

保安距離と保有空地

注記

1)数字表記は、全て算用数字で表記しています。

例)消防法上での、「第四類」の漢数字表記を、便宜上「第4類」と表記しております。

消防法上の危険物・危険等級・指定数量と指定数量の倍数

消防法上の危険物

消防法の目的

[消防法第1条]

この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

関連する法令等

・ 消防法(以下表記:法)

・ 危険物の規制に関する政令(以下表記:政令)

・ 危険物の規制に関する規則(以下表記:規則)

・ 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(以下表記:告示)

危険物の定義・・危険物とは

危険物とは・・広義の危険物は、高圧ガス、放射性物質、火薬類、毒物、劇物等さまざまなものがありますが、消防法上ので危険物は、火災の発生や拡大の危険性が大きいものなどを次のとおりに定義しています。

[法第2条第7項]

危険物とは、法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

詳細は上記法別表第1のとおりですが、概要をまとめると次表になります。なお、燃料系(ガソリン・灯油・軽油・重油)は、第4類の引火性液体に該当します。また、消防法上の危険物は固体又は液体で、気体は含みません。

類別 | 性質 | 性質の概要 |

第1類 | 酸化性固体 | 他の物質に酸素を供給し、可燃性物質と混合すると極めて激しい燃焼を起こさせる固体 |

第2類 | 可燃性固体 | 燃えやすい固体 |

第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 空気中で自然発火し、又は水に接触すると発火する物質 |

第4類 | 引火性液体 | 引火性を有する液体 |

第5類 | 自己反応性物質 | 加熱で急激に反応し速燃する物質 |

第6類 | 酸化性液体 | 強酸性で、可燃性物質との接触で発火させる液体 |

危険等級

危険物は、危険性の程度に応じて、危険等級区分 [規則第39条の2] されています。

この区分は主に運搬容器規制で使用されます。

第4類の危険等級は次表のとおりです。

危険等級 | 類別 | 品名等 |

Ⅰ | 第4類 | 特殊引火物 |

Ⅱ | 第4類 | 第1石油類、アルコール類 |

指定数量と指定数量の倍数

指定数量

[法第9条の4]

危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量

その具体的な数量は、[政令別表第3] で定められています。

この指定数量は、危険物の規制をするうえで、様ざまな基準値として使用され、危険度の判断基準値といえるでしょう。しかし、指定数量は、危険物の絶対的危険度を示すものではなく、危険物相互の相対的な危険度を示す数値となります。

例えば、ガソリンの指定数量が200L、軽油の指定数量が1,000Lということは、その相対的危険性は1:5、つまり、ガソリンは軽油の5倍の危険性があることを示しています。

詳細は上記政令別表第3のとおりですが、第4類の概要をまとめると次表になります。

類別 | 品名 | 性質 | 品名例 | 指定数量 |

第4類 | 特殊引火物 | 50 L | ||

第1石油類 | 非水溶性液体 | ガソリン | 200 L | |

水溶性液体 | 400 L | |||

アルコール類 | 400 L | |||

第2石油類 | 非水溶性液体 | 灯油・軽油 | 1,000 L | |

水溶性液体 | 2,000 L | |||

第3石油類 | 非水溶性液体 | 重油 | 2,000 L | |

水溶性液体 | 4,000 L | |||

第4石油類 | 6,000 L | |||

動植物油類 | 10,000 L |

指定数量の倍数

危険物の規制では、指定数量の倍数(指定数量に対する倍率)を規制基準としています。そこで、その指定数量の倍数の計算方法は、貯蔵・取り扱う危険物の数量をその危険物の指定数量で割って算出された数値を、 指定数量の倍数 といいます。

(1) 同一の場所で1種類の危険物の場合

指定数量の倍数=貯蔵・取り扱う危険物の数量/その危険物の指定数量

(2) 同一の場所で2種類以上の危険物の場合

指定数量の倍数=(Aの数量/Aの指定数量)+(Bの数量/Bの指定数量)

倍数の計算例

(例1)

屋外に設置するタンクで重油30,000Lを貯蔵する場合の指定数量の倍数

・ 重油の指定数量=2,000L

・ 指定数量の倍数=30,000/2,000=15

<参考>

倍数が1以上のため、危険物の規制に関する政令で定める屋外タンク貯蔵所に該当し、その規制対象となる。

(例2)

屋外に設置するタンクで軽油980Lを貯蔵する場合の指定数量の倍数

・ 軽油の指定数量=1,000L

・ 指定数量の倍数=980/1,000=0.98

<参考>

倍数が0.2以上1未満のため、市町村火災予防条例の屋外タンクに該当し、その規制対象(少量危険物貯蔵取扱所)となる。

(例3)

倉庫にガソリン200L、灯油600L、重油4,000Lをドラム缶で保管してる場合の指定数量の倍数は

・ ガソリンの指定数量=200L

・ 灯油の指定数量=1,000L

・ 重油の指定数量=2,000L

・ 指定数量の倍数=(200/200)+(600/1,000)+(4,000/2,000)=3.6

<参考>

倍数が1以上のため、危険物の規制に関する政令で定める屋内貯蔵所に該当し、その規制対象となる。

危険物規制の法体系・製造所等の区分・各種申請と届出・製造所等の設置(変更)許可

危険物規制の法体系

危険物の規制

危険物に関する法令上の規制は、次の三つに分けられます。

① 指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱い

法10条により、「指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つかってはならない。」と定められ、さらに製造所等の位置、構造、設備及び貯蔵・取扱いの技術上の基準が細かく規定されています。

② 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱い

指定数量未満の危険物は、各市町村の火災予防条例により、技術上の基準が定められています。

③ 危険物の運搬に関する規制

危険物の運搬については、その数量に関係なく、消防法、政令、規則及び告示(消防法等)において技術上の基準が定められています。

仮貯蔵・仮取扱い

指定数量以上の危険物の貯蔵、取扱いは、危険物施設以外の場所で行うことはできません。

ただし、所轄の消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、又は取扱うことができます。

消防法適用の除外

危険物の貯蔵、取扱い及び運搬について、消防法により全般的に規制されますが、航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵・取扱い又は運搬については、適用されません。

ここで適用が除外されるのは、航空機、船舶、鉄道車両又は軌道車両自体における危険物の貯蔵・取扱い又は運搬についてであり、航空機等へ給油等を行う場合については消防法の規制を受けることになります。

製造所等の区分

製造所等の施設

指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う施設は、次の3つに区分されます。

(1) 製造所:危険物を製造する施設

(2) 貯蔵所:危険物の貯蔵を専らとする施設

(3) 取扱所:危険物を製造する以外の目的で取り扱う施設

貯蔵所及び取扱所については、次表に示すようにさらに細分されます。また、製造所等とは、製造所、貯蔵所及び取扱所をいいます。

施設の区分 | 施設の概要 | |

製造所 | 危険物を製造する施設 | |

貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 屋内の場所において危険物を貯蔵し又は取扱う施設 |

屋外タンク貯蔵所 | 屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し又は取扱う施設 | |

屋内タンク貯蔵所 | 屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し又は取扱う施設 | |

地下タンク貯蔵所 | 地盤面下に埋没されているタンクにおいて危険物を貯蔵し又は取扱う施設 | |

簡易タンク貯蔵所 | 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し又は取扱う施設 | |

移動タンク貯蔵所 | 車輌に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し又は取扱う施設 | |

屋外貯蔵所 | 屋外の場所において危険物を貯蔵し、又は取扱う施設 | |

取扱所 | 給油取扱所 | ガソリンスタンド等の給油施設 |

販売取扱所 | 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取扱う施設 | |

移送取扱所 | 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物を移送するため危険物を取扱う施設 | |

一般取扱所 | 給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外で危険物を取扱う施設 | |

容量制限

製造所等の施設のうち、屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所及び販売取扱所には、その貯蔵・取扱い容量に制限があります。

次表は、屋内タンク貯蔵所の容量制限

製造所等 | 制限容量・指定数量の倍数 |

屋内タンク貯蔵所 | 指定数量の40倍以下(第4石油類及び動植物油類以外の第4類危険物20,000 L以下) 第2、3石油類の場合は 20,000 L以下 |

各種申請と届出

各種申請

消防法には、次のような危険物関係の各種申請例があります。

申請名称 | 内容 |

製造所等設置許可申請 | 製造所等を設置するとき |

製造所等変更許可申請 | 製造所等の位置、構造又は設備を変更するとき |

製造所等仮使用承認申請 | 製造所等の位置、構造又は設備を変更するとき、変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を仮に使用するとき |

仮貯蔵仮取扱承認申請 | 製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を、10日間以内の期間、仮に貯蔵し、又は取扱うとき |

製造所等完成検査前検査申請 | (タンクの場合)タンクについて水圧又は水張検査を受けようとするとき |

製造所等完成検査申請 | 設置又は変更の許可を受けた製造所等が完成したとき |

消消防法には、次のような危険物関係の各種届出例があります

届出名称 | 内容 |

製造所等譲渡引渡届出 | 製造所等の譲渡又は引渡をするとき遅滞なくその旨を届け出なければならない |

製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出 | 製造所等の位置、構造、設備を変更しないで、貯蔵・取扱う危険物の品名・数量又は指定数量の倍数を変更しようとするとき、10日前までに、その旨を届け出なければならない |

製造所等廃止届出 | 製造所等の所有者等は、当該製造所等の用途を廃止したとき、遅滞なくその旨を届け出なければならない |

危険物保安監督者専任・解任届出 | 製造所等を所有し、管理し、又は占有する者は、危険物保安監督者を定めたとき、遅滞なくその旨を届け出なければならない。これを解任したときも同様とする |

許可:

法律上で禁止されていることを行政が許し、できるようにすること。

承認:

行政が肯定的な意思表示を与えて認めること。

申請:

法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

届出:

行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

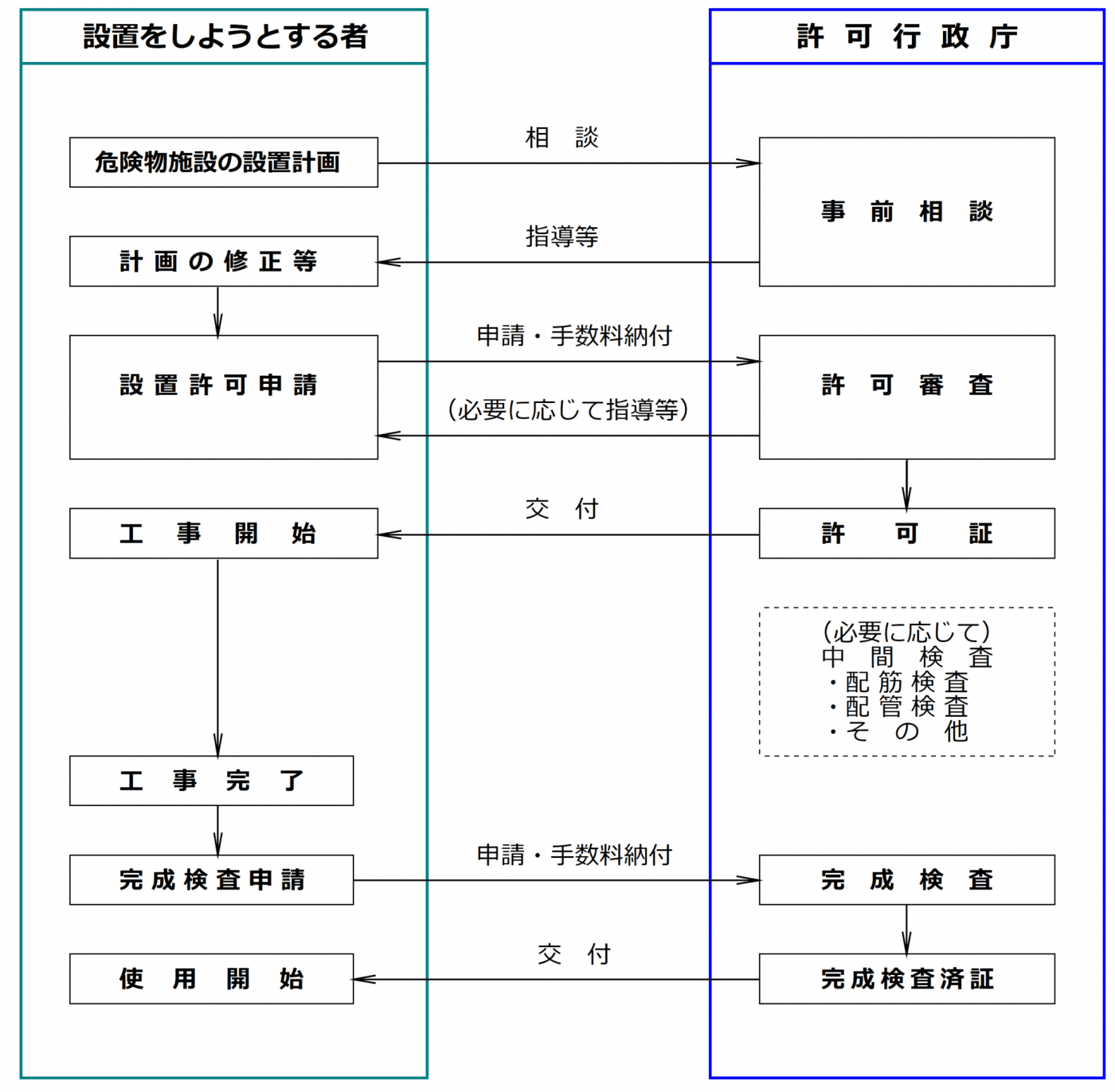

製造所等の設置(変更)許可

Ⅰ.製造所等の設置から使用開始までの申請

製造所等を設置・使用するためには、次のような申請手続が必要です。

(1)製造所等設置許可申請

(2)製造所等完成検査前検査申請(液体貯蔵・取扱いタンクの設置の場合)

(3)製造所等完成検査申請

設置許可申請

製造所等を設置する者は、市町村等に設置許可を申請し、許可を受けなければ着工できません。また、製造所等の位置、構造又は設備を変更する者はも同様の許可が必要です。

完成検査前検査申請

液体の危険物を貯蔵・取扱う一定以上のタンクを設置又は変更する場合は、製造所等の完成検査を受ける前に、市町村長等が行う完成検査前検査を受けなければなりません。

完成検査申請

製造所等の設置・変更の許可を受けた者は、その工事がすべて完了した時点で市町村長等に完成検査の申請をし、市町村長等が行う完成検査を受け、その施設が技術上の基準に適合していると認められて完成検査済証を交付された後でなければ、施設を使用できません。

* 上記の他、タンクがある場合は、完成検査前検査申請が必要となります。また、施設の種類、規模により危険物保安監督者選任が必要な場合は届出等が必要となります。

Ⅱ.仮使用承認申請

使用中の製造所等の施設の一部で変更工事を行う場合に、変更工事に係る部分以外の全部又は一部を使用することを市町村長等に申請し承認を受けたときは、変更工事の完成検査を受ける前においても、承認を受けた部分について仮に使用することが認められています。これを仮使用をいいます。

危険物取扱者制度・危険物保安監督者・予防規程

危険物取扱者制度

危険物の取扱い

製造所等において、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取扱うことができません。

製造所等における危険物の取扱いは、次の場合に限られます。

(1) 危険物取扱者(甲種、乙種又は丙種)が行う

(2) 危険物取扱者(甲種、乙種)が立ち会って、危険物取扱者以外の者が行う。

(参考)

危険物取扱者試験申込:

・ 一般財団法人 消防試験研究センター

・ その他地域協会等

準備講習会の案内・申込:

・ 一般財団法人 全国危険物安全協会

・ その他地域協会等

免状の区分

免状は、甲種、乙種及び丙種に区分され、それぞれ取扱うことのできる危険物は次表のとおりです。

免状の種類 | 取り扱える危険物 | 立会できる危険物 | 危険物保安監督者 |

甲種 | 全ての類 | 全ての類 | 実務経験6ヶ月以上、乙種は免状取得の類 |

乙種 | 免状取得の類 | 免状取得の類 | |

丙種 | 指定された危険物 | × | × |

指定された危険物:ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点が130℃以上のものに限る)、第4石油類及び動植物油類

危険物取扱者の保安講習

「危険物取扱者免状」を所持し、現に危険物施設で危険物の取扱作業に従事している方は定められた期間内に危険物取扱者保安講習を受講しなければなりません。

保安講習の日程等は、受講地の危険物安全協会(連合会)にお問い合わせ下さい。

危険物保安監督者

政令で定める製造所等の所有者等は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で6ヶ月以上の危険物取扱いの実務経験を有する者のうちから危険物保安監督者を定め、保安の監督をさせ、遅滞なく市町村長等に届け出ることが義務付けられています。また、解任したときも同様です。

① 必要な資格

次の資格を有し、製造所等における6ヶ月以上の危険物取扱いの実務経験を有する次の者に限られます。(丙種はなれません)

(1) 甲種危険物取扱者

(2) 乙種危険物取扱者(取得した類のみ)

② 選任の必要な製造所等

危険物の種類 | 第4類の危険物 | 第4類以外の危険物 | |||||

危険物の指定数量 | 30倍以下の施設 | 30倍を超える施設 | 指定数量の 30倍以下 | 指定数量の 30倍超え | |||

危険物の引火点 | 40℃以上 | 40℃未満 | 40℃以上 | 40℃未満 | |||

製造所 | 必要 | ||||||

屋内貯蔵所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

屋外タンク貯蔵所 | 必要 | ||||||

屋内タンク貯蔵所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

地下タンク貯蔵所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

簡易タンク貯蔵所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

移動タンク貯蔵所 | 不要 | ||||||

屋外貯蔵所 | ○ | ○ | ○ | ||||

給油取扱所 | 必要 | ||||||

第1種販売取扱所 | ○ | ○ | |||||

第2種販売取扱所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

移送取扱所 | 必要 | ||||||

一般取扱所 | ボイラー等で消費・容器に詰め替えるもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

上記以外のもの | 必要 | ||||||

○ : 危険物保安監督者の選任を必要とする施設 | |||||||

③ 業務

危険物保安監督者の業務は、次のとおりです。

(1) 危険物の取扱作業実務に際し、作業が技術上の基準及び予防規定等の保安に関する規定に適合するように作業者に対して必要な指示を与えること。

(2) 火災等の災害発生時には、作業者を指揮して応急措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係者に連絡すること。

(3) 危険物施設保安員を置く製造所等にあっては必要な指示を行い、その他の製造所等にあっては危険物施設保安員の行うべき業務を行うこと。

(4) 火災等の災害の防止に関し、隣接する製造所等その他関連施設関係者との連絡を保つこと。

(5) その他危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務。

④ 解任命令

市町村長等は、次の場合、製造所等の所有者等に対し、危険物保安監督者の解任を命ずることができます。

(1) 消防法若しくは消防法に基づく命令の規制に違反したとき

(2) 危険物保安監督者にその業務を遂行さることが公共の安全の維持若しくは、災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

予防規程

予防規程は、危険物施設の火災を予防し、保安上必要な事項を具体的に定める自主保安規定ともいうべきものです。

政令で定める製造所等の所有者、管理者又は占有者及びその従事者は、予防規程を守らなければなりません。

予防規程が必要な製造所等

対象となる製造所等 | 貯蔵・取扱う危険物の数量等 |

製造所 | 指定数量の倍数が10以上 |

屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |

屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |

屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |

給油取扱所(ガソリンスタンド) | 全て |

移送取扱所 | 全て |

一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上 |

維持管理と定期点検・保安距離と保有空地

維持管理と定期点検

製造所等の維持、管理

(1) 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合するように維持しなければなりません。

(2) 市町村長等は、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所等の所有者、管理者又は占有者で権限を有する者に対し、技術上の基準に適合するよう修理し、改造し、又は移転すべきことを命じずことができます。

定期点検

政令で定められた製造所等の所有者等は、製造所等について、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存しなければなりません。ただし、消防機関へ報告(届出)の義務はありません。

実施対象施設

定期点検の実施対象施設

対象となる製造所等 | 貯蔵・取扱う危険物の数量等 |

製造所 | 指定数量の倍数が10以上又は地下タンクを有するもの |

屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |

屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |

屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |

地下タンク貯蔵所 | 全て |

移動タンク貯蔵所 | 全て |

給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |

移送取扱所 | 全て |

一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上又は地下タンクを有するもの |

点検実施者等

① 点検実施者

(1) 危険物取扱者

(2) 危険物施設保安員

(3) 危険物取扱者以外のもの(危険物取扱者の立会が必要)

地下貯蔵タンク、地下埋設配管、移動貯蔵タンクの漏れの有無を確認する点検は、点検方法に関する知識及び技能を有する者が行わなければなりません。

② 点検時期・点検記録の保存

(1) 点検時期:1年に1回以上

(2) 点検記録の保存:3年間

保安距離と保有空地

保安距離

保安距離は、製造所等の火災、爆発等の災害から付近の保安対象物(住宅、学校等)に影響を及ぼさないよう確保しなければならない距離です。保安対象物から製造所等の外壁又はこれに相当する工作物の外面までの間の距離をいいます。

保安距離の必要な施設

保安距離の必要な施設 |

製造所 |

屋内貯蔵所 |

屋外タンク貯蔵所 |

屋外貯蔵所 |

一般取扱所 |

保安物件別の保安距離 | |

保安物件 | 保安距離 |

同一敷地外にある住居 | 10m以上 |

劇場、映画館等の施設 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等 病院、児童福祉施設、身体障害者社会参加支援施設 保護施設 有料老人ホーム 介護老人保健施設等 | 30m以上 |

重要文化財、重要有形民俗文化財史跡、重要美術品等の建造物 | 50m以上 |

高圧ガス、液化石油ガスの施設 | 20m以上 |

特別高圧架空電線のうち 7,000Vを超え35,000V以上 | 3m以上 |

特別高圧架空電線のうち 35,000Vを超える | 5m以上 |

保有空地

保有空地は、消防活動及び延焼防止のために、製造所等の周囲に確保する空地です。保有空地には、どのような物品も置くことができません。

保有空地の必要な施設 |

製造所 |

屋内貯蔵所 |

屋外タンク貯蔵所 |

簡易タンク貯蔵所(屋外に設けるもの) |

屋外貯蔵所 |

一般取扱所 |

移送取扱所(地上設置のもの) |

標識掲示板・消火設備・警報設備

標識掲示板

製造所等においては、見やすい箇所に危険物の製造所等である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければなりません

標識

(1)製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)標識は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板で、色は地を白色、文字を黒色とし、製造所等の名称(「危険物屋外タンク貯蔵所」等)を記載すること。

(2)移動タンク貯蔵所の標識は、0.3㎡以上、0.4㎡以下で、地が黒色の板に黄色の反射塗料で「危」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければなりません。

掲示板

(1)掲示板は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板で、白色の地に黒色の文字で、危険物の類、品名、貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。

(2)給油取扱所については、地を黄赤色、文字を黒色とし「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を別に設けること。

(3)危険物の性状に応じて、注意事項(禁水、火気注意、火気厳禁等)を表示した掲示板を設けること。

(4)引火点が21℃未満の危険物を貯蔵し、又は取扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所及び地下タンク貯蔵所の注入口及びポンプ設備には、取扱う危険物の類別、品名及び前記注意事項を表示した掲示板を設けること。

消火設備

消火設備は、製造所等の区分、規模、危険物の品名、最大数量等により適応する消火設備の設置が規定されています。

消火設備の種類

消火設備は、危険物に関する政令の別表第5により、第1種消火設備から第5種消火設備までの5種類に区分されています。

種類 | 設備 |

第1種 消火設備 | 屋内消火栓設備 |

屋外消火栓設備 | |

第2種 消火設備 | スプリンクラー設備 |

第3種 消火設備 | 水蒸気消火設備 |

水噴霧消火設備 | |

泡消火設備 | |

不活性ガス消火設備 | |

ハロゲン化物消火設備 | |

粉末消火設備 | |

第4種 消火設備 | 大型消火器 |

第5種 消火設備 | 小型消火器 |

乾燥砂 | |

水バケツ等 |

消火の困難性

製造所等に設ける消火設備は、その施設の規模、形態、危険物の品名、倍数等から、その設備の消火の困難性に応じて次表のように3区分されています。

区分 | 消火設備 |

① 著しく消火困難 | (第1種、第2種又は第3種)+第4種+第5種 |

② 消火困難 | 第4種+第5種 |

③ ①、②以外のもの(移動タンク貯蔵所を除く) | 第5種 |

地下タンク貯蔵所及は、施設の規模、危険物の種類、倍数等に関係なく③に区分されます。

所要単位と能力単位

所要単位は、製造所等に対して、必要な消火能力設備を定める単位で、製造所等の構造、規模、危険物の量をもとに計算します。 能力単位は、所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位を示します。 第5種の消火設備の能力単位の数値については、「消火器の技術上の規格を定める省令」によることとされています。

製造所等の構造及び危険物 | 1所要単位当たりの数値 | |

製造所 取扱所 | 耐火構造 | 延面積 100 ㎡ |

不燃材料 | 延面積 50 ㎡ | |

貯蔵所 | 耐火構造 | 延面積 150 ㎡ |

不燃材料 | 延面積 75 ㎡ | |

屋外の製造所等 | 外壁を耐火構造とし、水平最大面積を建坪とする建物と見なして算定する | |

危険物 | 指定数量の10倍 | |

(1) 製造所等の面積、危険物の倍数、性状等に関係なく、消火設備が定められているもの。

① 地下タンク貯蔵所:第5種の消火設備2個以上

② 移動タンク貯蔵所:自動車用消火器(第5種消火設備)のうち粉末消火器又はその他の消火器2個以上

(2) 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積100㎡ごとに1個以上設けること。

(3) 消火設備と防護対象物までの歩行距離(原則) ※水平距離ではありません。

① 第四種消火設備:30m以下

② 第五種消火設備:20m以下

警報設備

製造所等で指定数量の倍数が10以上(移動タンク貯蔵所を除く)の施設には、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設けなければなりません

(1) 警報設備の種類

・ 自動火災報知設備

・ 消防機関に報知できる電話

・ 非常ベル装置

・ 拡声装置

・ 警鐘

(2) 警報設備の設置基準

製造所等の区分 | 貯蔵・取扱数量等 | 警報設備の種類 |

① 製造所 ・ 一般取扱所 | ・延べ面積500㎡以上のもの ・指定数量の倍数が100以上のもので屋内にあるもの(高引火点危険物を100℃未満の温度で取扱うものを除く) ・一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるもの(完全耐火区画のものを除く) | 自動火災報知設備 |

② 屋内貯蔵所 | ・指定数量の倍数が100以上のもの(高引火点危険物を除く) ・貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超えるもの(150㎡ごとに不燃区画があるもの、貯蔵危険物が第2類、第4類(引火性固定、引火点70℃未満の第4類の危険物を除く)は延べ面積500㎡以上) ・軒高が6m以上の平屋建てのもの ・屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるもの(完全耐火区画のもの、貯蔵危険物:第2類引火性固体、第4類引火点70℃未満の危険物を除く) | |

③ 屋外タンク貯蔵所 | ・岩盤タンク | |

④ 屋内タンク貯蔵所 | ・階層設置の屋内タンク貯蔵所で著しく消火困難に該当するもの | |

⑤ 給油取扱所 | ・一方開放の屋内給油取扱所 ・上部に上階を有する屋内給油取扱所 | |

前①②③④⑤以外(自動火災報知装置を有しない)の製造所等(移送取扱所を除く) | ・指定数量の倍数が10以上のもの | 次のうち1種類以上を設置する。 ・消防機関に報知ができる電話 ・非常ベル装置 ・拡声装置 ・警鐘 |

貯蔵・取扱の共通基準/貯蔵・取扱・運搬の基準

貯蔵・取扱の共通基準

共通基準

全ての製造所等に共通する主な技術上の基準として、次のものがあります。

(1) 許可若しくは届出された品名以外の危険物、数量若しくは指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、又は取扱わないこと。

(2) みだりに火気を使用しないこと。

(3) 係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(4) 常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

(5) 貯留設備又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時汲み上げること。

(6) 危険物のくず、かす等は、1日に1回以上その危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。

(7) 危険物を貯蔵し、又は取扱う建築物その他の工作物又は設備は、その危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。

(8) 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、その危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取扱うこと。

(9) 危険物を貯蔵し、又は取扱う場合におていは、その危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。

(10) 危険物を貯蔵し、又は取扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、その危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。

(11) 危険物が残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。

(12) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取扱うときは、その容器は、その危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。

(13) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

(14) 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

(15) 危険物を保護液中に保存する場合は、その危険物が保護液から露出しないようにすること。

類ごと共通基準(第4類の場合)

類別 | 共通基準 |

第4類 | 炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。 |

貯蔵の基準

製造所等において危険物を貯蔵する場合には、前記共通基準のほか、次のものがある。

危険物以外の物品の貯蔵

貯蔵所において危険物以外の物品を原則として同時貯蔵はできないとされています。ただし、次の場合は、危険物と危険物以外の物品を同時貯蔵できます。

(1) 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において、別規定の危険物と危険物以外の物品とをそれぞれまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上離して置く場合。

(2) 屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所及び移動タンク貯蔵所において、別規定の危険物と危険物以外の物品とをそれぞれまとめて貯蔵する場合。

異なる類の危険物の貯蔵

類を異にする危険物は、原則として同一貯蔵所において貯蔵しないこととされています。ただし、屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において、別規定の危険物と相互に1m以上離隔する場合は、同時貯蔵することができる場合があります。

貯蔵の基準

同時貯蔵の別規定の例外を除いた主な貯蔵の基準は、次のとおりです。

(1) 屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所において危険物を貯蔵する場合の容器の積み重ね高さは、3m以下とすること。ただし、第3石油類・第4石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合は4m、機械により荷役する構造の容器のみを積み重ねる場合は6m以下とする。

(2) 屋外貯蔵所において、危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合の貯蔵高さは6m以下とする。

(3) 屋内貯蔵所、屋外貯蔵所における危険物の貯蔵は、原則として基準に適合する容器に収納、貯蔵する。

(4) 屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講ずる。

(5) 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておく。

(6) 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクの元弁及び注入口の弁又はふたは、危険物の出し入れ以外は閉鎖しておく。

(7) 屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の水抜口は通常は閉鎖しておくとともに、防油堤内部に滞油又は滞水した場合は、遅滞なく排出する。

(8) 移動貯蔵タンクには、取扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する。

(9) 移動貯蔵タンクの安全装置、配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにし、タンクの底弁は使用時以外は完全に閉鎖しておく。

取扱の基準

製造所等において危険物を取扱う場合には、前記共通基準のほか、次のものがある。

取扱い別の基準(詰替、廃棄の場合)

取扱別 | 技術上の基準 |

詰替 | ・危険物を容器に詰め替える場合は、規則で定める容器に収納し、防火上安全な場所で行うこと。 |

廃棄 | ・焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつけること。・埋没する場合は、危険物の性質に応じ、安全な場所で行うこと。・危険物は、海中又は水中に流出させ、又は投下しないこと。 |

施設区分ごとの取扱い基準(移動タンク貯蔵所の場合)

施設区分 | 技術上の基準 |

移動タンク貯蔵所 | ・危険物を貯蔵し又は取扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、注入口に注入ホースを緊結すること。 ・移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、引火点40℃以上の第4類の危険物は詰め替えできる。 ・静電気による災害が発生する恐れがある液体の危険物を移動タンク貯蔵所に注入するときは、注入管の先端を移動タンク貯蔵所の底部に着け、接地すること。 ・引火点40℃未満の危険物を注入する場合は、移動タンク貯蔵所のエンジンを停止させること。 ・安全な注油速度で行わなければならないこと。 |

運搬の基準

消防法において運搬とは、運搬容器による危険物の輸送をいい、その容器、積載方法及び運搬方法について、技術上の基準に従って行わなければなりません。これに関する規定は、指定数量未満の危険物についても適用されます。

運搬容器

(1) 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラス等であること。

(2) 運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれのないものであること。

(3) 運搬容器の構造及び最大容量は、危険物の類別及び危険等級に応じ収納する危険物を固体と液体に分けて規定されています。

(4) 運搬容器の性能は、原則として落下試験等の基準に適合したものであること。

積載方法

(1) 危険物の積載は、原則として運搬容器により収納すること。

① 危険物の収納は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封すること。ただし、運搬容器等が温度変化等により圧力上昇のおそれがある場合は、発生するガスが毒性又は引火性等の危険性がある場合を除き、ガス抜き口を設けた構造とすることができます。

② 危険物は、その収納する危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納すること。

③ 固体の危険物の収納は、内容積の95%以下の収納率であること。

④ 液体の危険物の収納は、内容積の98%以下の収納率で、かつ、55℃の温度で漏れないよう十分な空間容積を有すること。

⑤ 一つの外装容器には、異なる類の危険物を収納しないこと。

(2) 運搬容器の外部には、次の内容を表示し積載すること。

① 危険物の品名、危険等級及び化学名(第4類の危険物のうち水溶性のものは「水溶性」)

② 険物の数量

③ 収納する危険物に応じた注意事項 第4類の場合は「火気厳禁」

(3) 危険物は、運搬容器等が転落、落下、転倒又は破損しないように積載すること。

(4) 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること。

(5) 第4類の特殊引火物は、日光の直射を避けるため遮光性の被服で覆わなければなりません。

(6) 同一車両において異なった類の危険物を積載し、運搬する場合は、混載禁止のものもあります。

(7) 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合は、高さ3m以下とすること。

運搬方法

(1) 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。

(2) 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、標識を掲げること。

(3) 指定数量以上の場合、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。

(4) 指定数量以上の場合、運搬する危険物に適した消火設備を備えること。

(5) 危険物の運搬中危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合は、応急措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。

(6) 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を運搬する場合は、それぞれの危険物の数量をその指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、指定数量以上の危険物を運搬しているものとみなす。

義務違反とその措置

義務違反と措置命令

製造所等の所有者等は、次表に該当する事項又は事案が発生した場合は、市町村長等から、それぞれに該当する措置命令を受けることがあります。

措置命令の種類と該当事項の例

措置命令の種類 | 当該事項 |

貯蔵取扱基準遵守命令 | 危険物の貯蔵又は取扱いが技術上の基準に違反しているとき |

位置、構造及び設備の基準適合維持命令 | 製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に違反しているとき |

許可の取消又は施設の使用停止命令 | 無許可変更、完成検査前使用、措置命令違反、定期点検未実施など |

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 | 危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者が消防法若しくは消防法に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその義務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めたとき |

予防規程変更命令 | 火災の予防のため必要があるとき |

応急措置命令 | 危険物の流出その他の事故が発生したとき |

無許可貯蔵に対する措置命令

市町村長等は、指定数量以上の危険物について、仮貯蔵・仮取扱いの承認又は製造所等の許可を受けないで貯蔵し、又は取扱っている者に対し、危険物の除去、災害防止のための必要な措置について命ずることができます。

許可の取消しと使用停止命令

① 許可の取消し、又は使用停止命令

製造所等の所有者等は、次に該当する場合、市町村長等から設置許可の取消し、又は期間を定めて施設の使用停止命令を受けることがあります。

該当事項 | |

無許可変更 | 位置、構造又は設備を無許可で変更したとき |

完成検査前使用 | 完成検査済証の交付前に使用したとき又は仮使用の承認を受けないで使用したとき |

措置命令違反 | 位置、構造、設備にかかわる措置命令に違反したとき |

保安検査未実施 | 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安の検査を受けないとき |

定期点検未実施 | 定期点検の実施、記録の作成、保存がされていないとき |

② 使用停止命令

(1)製造所等の所有者等は、次に該当する場合は、市町村長等から期間を定めて施設の使用停止命令を受けることがあります。

該当事項 |

・ 危険物の貯蔵、取扱い基準の遵守命令に違反したとき。ただし、移動タンク貯蔵所については、市町村長等の管轄区域において、その命令に違反したとき ・ 危険物保安統括管理者を定めないとき又はその者に危険物の保安に関する業務を統括管理させていないとき ・ 危険物保安監督者を定めないとき又はその者に危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせていないとき ・ 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に違反したとき |

(2) 使用停止命令は、法令違反の事実を前提としていますが、それ以外にも緊急の必要があると認められた場合には、所有者等に対し、市町村長等から施設の一時使用停止又は使用制限の命令がされることがあります。

立入検査等

市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所(貯蔵所等)の所有者等に対し、資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又はその消防事務に従事する職員を立ち入らせ、検査、質問、若しくは危険物の収去をさせることができます。

罰則規定

指定数量以上の危険物を貯蔵、取扱うことは、災害の発生危険および公共の安全に対する影響が大きいことから、法令で定めた各種基準に違反した場合、次のような罰則規定が定められています。

違反 | 罰則 |

指定数量以上の危険物の無許可貯蔵・取扱い | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |

製造所等における危険物の貯蔵・取扱いの基準違反 | 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |

製造所等の無許可設置、位置・構造又は設備の無許可変更 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

製造所等の完成検査前使用 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

製造所等の譲渡・引渡の届出義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |

危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |

製造所等の使用停止命令違反 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

製造所等の緊急使用停止命令又は処分違反 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

製造所等の廃止の届出義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |

危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |

危険物保安監督者の選任義務違反 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

危険物保安監督者の選解任届出義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |

製造所等における危険物取扱者以外の者の危険物の取扱い(甲種又は乙種危険物取扱者の立ち会いがない場合) | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

危険物取扱者免状返納命令違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |

予防規程の作成認可の規定違反(未作成時又は作成若しくは変更の無認可時における危険物の貯蔵又は取扱い) | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

予防規程の変更命令違反 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

保安検査受検義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |

点検記録の作成及び保存の義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |

危険物の運搬基準違反 | 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |

危険物取扱者の無乗車による危険物の移送 | 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |

危険物取扱者免状携帯義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |

製造所等における緊急事故虚偽通報 | 30万円以下の罰金又は拘留 |

製造所等の応急措置命令違反 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

危険物の流出その他の事故が発生した製造所等その他当該事故と密接な関係を有すると認められる場所の立ち入り、検査等の拒否、又は資料提出命令等違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |

製造所等の立入・検査等の拒否、又は資料提出命令等違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |

移動タンク貯蔵所の停止命令等違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |

製造所等における危険物の流出等による火災危険の発生(故意) | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |

上記による致死傷 | 7年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |

製造所等における危険物の流出等による火災危険の発生(過失) | 2年以下の懲役・禁錮又は200万円以下の罰金 |

上記による致死傷 | 5年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金 |

事故時の措置

(1) 事故発生時の応急措置

① 製造所等の所有者等は、その製造所等について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生防止のための応急の措置を講じなければなりません。

② 市町村長等は、応急措置が講じられていないと認められるときは、製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)の所有者等に対し、応急の措置を講ずるべきことを命ずることができます。また、市町村長等は、その管轄する区域内になる移動タンク貯蔵所についても、応急の措置を講ずるべきことを命じることができます。

③ 市町村長等は、応急の措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は期限までに完了する見込がないときは、その消防事務に従事する職員又は第三者にその措置をとらせることができます。

(2) 事故発見者の通報義務

事故の発見者は、直ちに、消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければなりません。

(3) 事故の原因調査

市町村長等は、危険物流出等の事故で火災発生のおそれのあったものについて、原因の調査のための必要があるときは、事故が発生した製造所等の所有者等に対し、資料の提出、報告を求め、又は消防事務に従事する職員に、その場所に立ち入らせ、検査若しくは質問させることができます。